“三星堆又上新啦!”新出的黃金面具雖然只剩半面,但一朝閃亮登場,便成為萬千網友爭相追捧的網紅。三星堆博物館的官方微博一時成為萬眾矚目的焦點,一些等不及進一步發掘的網友,自己動手把黃金面具補全,甚至做成各種表情包,在網上流傳。只是,相比新晉的網紅金面具,在考古學者眼中,新出土的“黑炭”碎塊更是意義非凡——它們是絲綢的痕跡。

“早啊,一覺睡醒,聽說大家都在忙著給我P圖?”圖片來源:四川廣漢三星堆博物館官方微博。

為什么三星堆的考古發掘能引起如此轟動?對未知事物強烈的好奇心是個重要原因。從1986年那個酷熱的夏日,三星堆遺址像井噴一樣涌出上千件珍貴文物開始,這里就成為熱點聚焦的中心。巨大的青銅人像,近四米高的青銅神樹,雙目外突的青銅人面。這些上古遺物造型之奇特,與我們所熟悉的先秦文化中的鐘簋鼎彝有著極大的不同,因此給人以極大的視覺沖擊力。在激起人們旺盛的好奇心同時,三星堆的諸多發現喚起了千奇百怪的猜想,從古埃及人遷徙四川的人種西來說,到外星人來到巴蜀大地開創文明的外太空遺址,種種不經之論,一時沸沸揚揚,更加深了人們對三星堆遺址所謂“神秘性”的種種幻想。

對考古學者來說,三星堆的所謂“神秘”,更多是來自時間所設下的障眼法,千百年的歲月將古老的文明埋入深深地下,又將文獻記載種種遺存漸次湮滅,當它再度從地底現身于世時,自然會讓人一時手足無措,引起種種猜測和聯想。

但歷史總會給那些足夠細心又訓練有素的眼睛留下蛛絲馬跡。在《史記·大宛列傳》中,被后世認為開辟中國與西域交流之路的張騫,在出使西域回到長安后,對漢武帝說了這樣一番話:

“臣在大夏時,見邛竹杖、蜀布,問曰:‘安得此?’大夏國人曰:‘吾賈人往市身毒。’”

蜀地的兩種特產邛竹杖和蜀布,竟然可以通過印度(身毒)為中介,直抵當時希臘殖民者在中亞建立的巴克特里亞王國。可見當時四川地區,作為中西方商貿往來樞紐的重要地位。而中西方的文明交流,也在這個地方碰撞、交匯,由此形成了令今人炫目贊嘆的古蜀文明。那些充滿神秘的文物,正是人類文明在這里留下的深深足印。那方如今被捧為網紅的金面具,正可以說是文明交流融合的產物。

而對正在緊張發掘工作中的考古學者們來說,最新出土的一件貌似不起眼的文物,其意義決不下于炙手可熱的金面具。只是它狀如黑炭,貌不驚人,唯有在專業儀器下,方能展現出它真正的價值。而它的發現,將揭開東西方古代文明交流史上被掩蓋數千年的重要一頁。

此次考古新發現的三星堆文化“祭祀坑”。2021年3月20日,央視推出“考古中國”三星堆遺址重要考古發現直播活動,據報道目前六個坑已出土500多件文物,種種信息預示著三星堆古蜀文化將迎來新一輪的研究熱潮。近年來在這一地區又陸續發現的真武宮城墻、倉包包城墻、青關山城墻和李家院子城墻,已能逐漸清晰看出三星堆遺址的城圈結構。三星堆遺址城墻的發掘,祭祀坑內所出與中原文化迥然有異的青銅器,以及文字符號等文明要素出現,俱已表明商代古蜀業已進入文明時代。(圖片來源:新京報網)

絲綢痕跡:揭開張騫通西域前“南方絲綢之路”的秘密

跟金光耀眼的黃金面具相比,新發現的三星堆遺址三、四號坑中發掘出的這些不規則的碎塊其貌不揚。它們黑乎乎的,看起來跟木炭毫無區別。普通人或許會輕易拋擲一旁。但在考古學者專業的目光中,這些“黑炭”卻意義非凡——它們是絲綢的痕跡。

肉眼不可見的絲綢制品殘留物。圖片來源:微博@新華視點。

“這是四川首次發現3000多年前的絲綢遺痕,至少可以說明3000多年前古蜀人已經開始使用絲綢”。考古專家郭建波如此表示。在此次考古發掘公開報道之前,三星堆博物館負責人曾特地將出土絲綢痕跡這一消息轉告給四川師范大學巴蜀文化研究中心主任段渝教授:“段老多年前的預見高明!”

段渝教授是巴蜀文化研究的專家,也是最早倡導南方絲綢之路研究的學者之一。1989年起,段渝教授就系統撰文對三星堆青銅文明中的諸多文化因素進行詳細的比較研究,推論出商代長江上游三星堆青銅文明中的青銅雕像和黃金面飾、金杖、青銅樹等“文化叢”,同古代西亞、埃及、愛琴海文明、印度古文明構成了同一文化傳統。這種文化間傳播交流的路徑就是沿著南方絲綢之路來往的。這一論述目前仍然是南方絲綢之路方面最為經典的觀點。

《南方絲綢之路研究論集》,主編:段渝,版本:巴蜀書社,2008年8月。

不得不說,受限于考古出土材料的影響,在這一經典論述中缺失了直接的物證——出土絲綢。也正因為巴蜀地區一直以來沒有發現漢代以前的絲綢,學界普遍以《史記·大宛列傳》中張騫通西域聞見蜀物為依據,對于先秦時期的南方絲綢之路的情況仍是將信將疑。

如今三星堆三、四號坑新出的絲綢痕跡可以很好地為先秦時期南方絲綢之路研究提供直接的物證,從而提高整個學界對于南方絲綢之路的認知水平。除此之外,三、四號坑發現的絲綢痕跡遺物,對進一步深入認識巴蜀歷史文化很有意義。

三千年前的絲綢遺物為“支那”(絲之國)指成都的說法提供了新證據。“支那”一詞向來被認為指古代中國,但具體指古代中國哪一地區,則眾說紛紜。“支那”(Cina)本是梵文語詞,見載最早的文獻是公元前4世紀古印度孔雀王朝大臣Kautilya(譯考底里亞)的《政事論》。季羨林、方國瑜等先賢認為該書中“cinapattasca cinabhumijah”是“支那產絲與紐帶(成捆的絲),賈人常販至印度”。也就是說“支那”的本義是古印度人用于指代產絲之國的專名。段渝先生根據先秦時期古蜀與古印度(身毒國)之間存在著廣泛的貿易通道,蜀地所產的絲綢、布匹、織皮都可輸入古印度,而《政事論》中記載的“支那”正是形容產絲之國——古蜀。

此外,從上古音韻看,無論是梵語Cina或是由此派生的波斯語cin、粟特語Cinastan都可與“成”的古音近同。綜合歷史和音韻兩方面的證據,段渝教授最早指出“支那”乃實指古蜀之成都。

然而,這一觀點在學界影響并不廣泛,其中最主要的原因,就是古蜀成都作為“絲之國”的證說,一直都缺乏直接的物證——戰國及以前的絲綢文物。而今,三星堆出土三千年前的絲綢遺物可以很好地補充這一缺憾。

三、四號坑出土的絲綢遺物并不是孤立存在,早在1986年三星堆遺址一號祭祀坑出土的青銅大立人神像的外身披著制作精美的外衣,外衣雕刻在青銅器器表。從古蜀已有絲綢遺物看,這件貴族用的精美外衣也應當是絲綢制作而成。也就是說,商周時期的古蜀不僅是生產絲綢的中心,而且其絲綢制作工藝也當首屈一指。

順便提一句,有學者曾指出春秋戰國時期蜀地絲綢工藝水平很高,遠銷長江中下游地區。看來,蜀錦的工藝水平能夠冠絕全國也是有其淵源的。

黃金面具:見證橫跨歐亞大陸的文化交流

此次出土的黃金面具殘片。圖片來源:四川廣漢三星堆博物館官方微博。

最引人矚目的,當數三星堆遺址五號坑出土的那面殘缺的黃金面具。它是該遺址目前所出同類器物(黃金面具)中之最。

三星堆文物修復專家已經對這件文物進行初步的測量和恢復。通過圖片辨識可知,這件黃金面具的風格與1986年三星堆一、二號坑所出其他黃金面具差異不大,都屬于大嘴巴、高鼻子、三角立眼、雙大耳有穿孔。

除了黃金面具之外,三號坑可見的還有許多青銅人物雕像,風格有全身、半身人頭、圓柱雕刻等形式。雖然三號坑目前還沒有完全清理完畢,從目前報道數據來看,大體上與1986年一、二號坑所出青銅雕像風格一致,文化內涵亦近同。

這些十分有特色的古蜀青銅雕像群反映了什么樣的文化內涵?段渝教授早先的研究論述可以作為一個參考:

這些人物雕像的冠式、發式各異,顯然不屬同族,反映出古蜀文化廣泛的民族構成,它們與大立人雕像,形成了有層次、有等級、有中心的結構。三星堆青銅雕像群展現出的是大型禮儀中心與王權結構相結合的內涵,有著深刻的民族和文化內涵,及深厚的社會背景。易言之,三星堆遺址所出青銅雕像群是古蜀國王用來區分古蜀國家的社會階層結構以及權力秩序,這與中原殷、周王朝尚用青銅容禮器的風格迥異。

那么這種有別于中原地區的古蜀青銅雕像群及其功能的文化源自何處?

上古時代的西亞、埃及、愛琴海區域以及印度,都是古文明發源地,都有高度發達的青銅文明。距今7000年開始青銅雕像群已在這些地區普遍傳播,成為一種文化傳統。如古埃及大型青銅雕像的鑄造可追溯到公元前2200年。古代西亞阿卡德王朝統治者有精美的青銅雕像。古代愛琴海文明中出現國王臉上戴黃金面罩。古印度摩亨佐達羅城址(公元前2500-2000年)也有青銅人像雕像。

左圖:“阿伽門農的金面具”,出自希臘國家考古博物館;中圖:金沙遺址出土的商周金面具,出自金沙遺址博物館;右圖:遼代陳國公主金面具,出自金沙遺址博物館“金色記憶”特展。

從西亞到埃及、印度河流域這一地區青銅文明的文化發展呈現出一個發展順序。至遲在商代中期以前古蜀地區與古印度之間存在頻繁的貿易和文化交流通道——南方絲綢之路。三星堆遺址所出大型青銅雕像群的文化內涵,與世界古文明青銅雕像文化的發展方向相符合,風格一致,并且古蜀與它們之間自有文化交流的通途,故而三星堆遺址的黃金面具、青銅雕像群文化因素就是從這一地區傳播而來。

商周禮器:再證古蜀與中原文化的淵源

“蜀道之難,難于上青天!蠶叢及魚鳧,開國何茫然!爾來四萬八千歲,不與秦塞通人煙。”

李白之詩,流傳甚廣,以致造成歷史上普遍認為古蜀與中原地區文化交流不深。上世紀40年代初巴蜀文化研究肇興之時,以顧頡剛為代表的學者主張巴蜀與中原發生關系乃在戰國中期秦滅巴蜀時。但50年代以來,自彭縣竹瓦街西周青銅器窖藏等重要考古遺址的發現后,學界普遍認同古蜀與中原的文化交流可以追溯到殷末周初。

此次三星堆遺址考古出土的大型青銅器。圖片來源:新京報網。

1986年,三星堆遺址一、二號坑的考古發掘,讓人們對古蜀與中原地區的文化交流史,有了更深一步的認識。其中自三星堆遺址一期,到三星堆文化二、三期,發現了來自中原的新石器時代文化(陶器、玉器)和商代青銅器(青銅尊和青銅罍)。隨著在三峽考古、成都平原寶墩遺址的發現與研究,學界越來越認同古蜀與中原地區的文化淵源甚早。

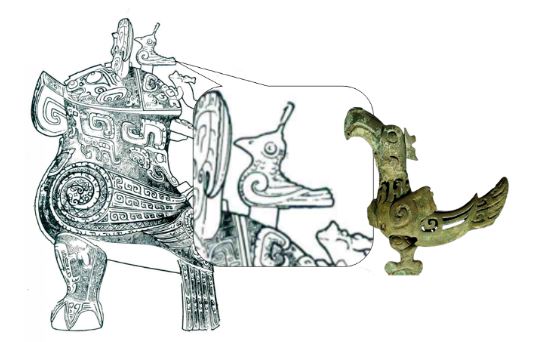

以此次三星堆遺址三號坑所見三件青銅圓口尊和方口大尊,器形上觀察它們明顯屬于殷代晚期的風格,這幾件青銅尊在風格上完全屬于中原殷文化系統,如大圓口青銅尊上的紋飾除了普遍的饕餮紋外,在方尊的四角都飾有多個鸮的形象。這種鸮(貓頭鷹)的形象個體青銅器在二號坑中多有出土。此外,二號坑第二層所出幾件圓口青銅方尊(K2②:151、K2②:127、K2②:129)與此件尊形制相近,它們也都有鸮的立體雕飾。這種鸮的形象最早可以追溯到鳥獸尊,日人林巳奈夫在《殷周青銅器綜覽》中列示的圖25?3(上海古籍出版社2017年版,第81頁)就是殷代鸮尊的早期形象。以上表明殷文化與古蜀文化的淵源甚早。

左圖:商代婦好墓出土的鸮尊線描圖,現藏河南博物院;右圖:三星堆遺址出土的青銅神樹上的立鳥,出自四川廣漢三星堆博物館官方微博,請注意兩者在紋飾上的相似之處。

此外,在三號坑中還見到一件青銅人,頭頂一座青銅罍的器物,這件器物直播時王巍會長和徐斐宏博士都有詳細介紹。這件青銅器可以看出,古蜀人將青銅雕像與青銅罍兩種完全不同風格的文化因素組合在一起,恰恰反映古蜀自身對中原殷文化和域外青銅文化的共同吸收,爾后加以自己的創造。

三星堆考古現場三號坑中頭戴青銅罍的青銅人,這件文物仍在發掘當中。截圖出自央視新聞頻道三星堆考古現場實時直播畫面。

三星堆遺址的重要之處,不僅在于出土數以千計的重要文物,展現三千年前古蜀文明的輝煌,更在于它告訴后人古蜀人如何廣泛吸收來自不同地域的文化因素,將其孕于自身,進行改造和創新,從而創造出這樣一個令后世瞠目驚嘆的輝煌文明。這也證明了人類自文明誕生以來,便有著一種尋找彼此的沖動,哪怕中間遠隔草原沙海,江河山巒,文明也會彼此相遇。而今天我們對三星堆遺址出土文物的好奇與關注,或許,正來自于創造文明的先民們尋找彼此的那種古老的心靈。

編輯:李耀榮

來源:新京報客戶端原標題:為什么三星堆的考古發掘總能引起轟動?

廣告

廣告

廣告

廣告

廣告

廣告